Und bald geht das Licht aus! In seinem ELEKTRO|branche-Gastkommentar reflektiert Mario Fasching über Sinn (und Unsinn) des Reparaturbonus – und liefert gleichzeitig auch konkrete Lösungsvorschläge.

Eine gute Idee – schlecht umgesetzt?

Jeder spricht von Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und der Notwendigkeit, Elektrogeräte länger zu nutzen. Studien belegen: Reparaturen reduzieren Müllberge und CO2-Emissionen deutlich. Der Reparaturbonus wurde als DIE Maßnahme gefeiert – doch die Realität sieht anders aus.

Was bringt der Reparaturbonus wirklich?

Klingt gut: 50 % der Reparaturkosten werden übernommen, hunderttausende Bons wurden eingelöst. Doch was bleibt unterm Strich? Die Anzahl der Reparaturen bei großen Haushaltsgeräten stieg nur um 10 %, bei Smartphones im oberen, zweistelligen Prozentbereich. Ist das genug, um von einem echten Kulturwandel zu sprechen? Kaum.

Warum sich kaum etwas ändert:

- Reparatur bleibt teuer. Konsumenten entscheiden sich nur dann für eine Reparatur, wenn sie im Verhältnis zum Neukauf günstiger ist. Liegen die Kosten unter 30 % des Neupreises, wird repariert – ansonsten wird ausgetauscht.

- Der Topf ist fast leer. Laut aktuellen Berichten sind noch rund 100 Millionen Euro im Fördertopf – das reicht nur knapp bis 2026. Und dann? Wieder zurück zur Wegwerfkultur?

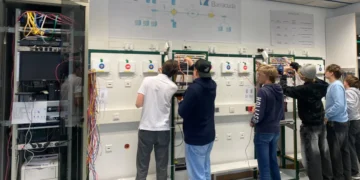

- Kein Anreiz für Werkstätten. Keine einzige Fachwerkstatt hat wegen des Reparaturbonus neue Techniker eingestellt. Warum? Weil eine langfristige Planungssicherheit fehlt. Reparatur braucht Know-how. Ausbildung dauert Jahre – und das bei einem Förderprogramm mit Ablaufdatum.

Politik ohne Praxisbezug

Der Bonus wurde von Theoretikern entworfen – aber wurden Reparaturbetriebe gefragt? Hat man sich überlegt, ob das Modell wirklich ein Umdenken fördert? Oder ob es einfach nur ein kurzfristiger Zuschuss für ohnehin stattfindende Reparaturen ist?

Was braucht es wirklich?

- Langfristige Fördermodelle. Ein Reparaturbonus, der alle paar Jahre ausläuft, verhindert stabile Investitionen in die Branche.

- Bessere Ausbildung. Der Beruf des Hausgerätetechnikers existiert nicht – wie sollen Betriebe also ausbilden? Und wo kann man Smartphone-Reparaturprofi werden?

- Reale Anreize für Konsumenten. Das Recht auf Reparatur steht in den Startlöchern. Aber auch hier gilt die Frage: Von Theoretikern erdacht, nicht für die Praxis gemacht?

Ohne Planungssicherheit keine Reparaturkultur!

Ohne eine nachhaltige, strategische Umsetzung verpufft der Reparaturbonus. Die Politik muss nachbessern – sonst bleibt er nur ein kurzes Strohfeuer, das nichts verändert.

Was denken Sie? Ist der Reparaturbonus in seiner jetzigen Form ein Erfolg – oder braucht es eine radikale Neuausrichtung?

Mario Fasching

Mario Fasching ist Geschäftsführer der ESECO GmbH. Dem führenden Servicenetzwerk in Österreich für Weiße- und Braune-Ware. Unter der Dachmarke www.eseco.at wird flächendeckender Garantiekundendienst für Hersteller und Handelsstrukturen angeboten. Unter reparatur.at betreibt die ESECO eine B2C Plattform für niederschwelligen Zugang zu Reparaturdienstleistungen.

Foto: © Michael Schnabl