Seit Jahresanfang gilt die neue Elektrotechnik-Ausbildungsverordnung – eine Herausforderung auch für die Berufsschulen. Vor allem die Laborausrüstung für die Spezialmodule muss angepasst werden, aber auch die Lehrerfortbildung ist wichtig.

Die viel umfangreicheren Inhalte des neu gestalteten Lehrberufs setzen auch die Berufsschulen gehörig unter Druck. Anlässlich des burgenländischen Lehrlingswettbewerbs in der Berufsschule Oberwart hat ELEKTRO|branche mit Direktor Georg Krammer über die Veränderungen durch die neue Verordnung gesprochen.

Zwei Bereiche stechen dabei besonders hervor: Die praxisgerechte Ausstattung der Labors sowie die notwendige Weiterbildung der Fachlehrer. Interessant wird auch sein, wie der neue Lehrberuf die Anmeldezahlen verändert. Derzeit besuchen rund 100 Schüler pro Lehrgang die Berufsschule, aber es wird – auch im Austausch mit der Wirtschaft und den Unternehmen – ständig evaluiert. Georg Krammer: „Es wird sicher Anpassungen geben, wenn die ersten Schüler in den Spezialmodulen ausgebildet werden.“

Es hakt am Budget und an praxisgerechten Produkten

Pragmatisch gesehen ist für Krammer die neue Ausbildung gut und schaffbar, aber: „Die richtigen und leistbaren Ausstattungen zu finden ist unsere Herausforderung – das braucht Zeit und Geld. Und da ist auch der Schulerhalter, bei uns ist das übrigens die Stadtgemeinde Oberwart, gefordert.“

Derzeit investiert man beim und ins Thema „Smart Home“, wo man nicht nur neue KNX-Produkte benötigt. Auch Produkte von proprietären Anbietern (wie etwa Loxone), die in Österreich doch stärker eingesetzt werden, werden dringend benötigt.

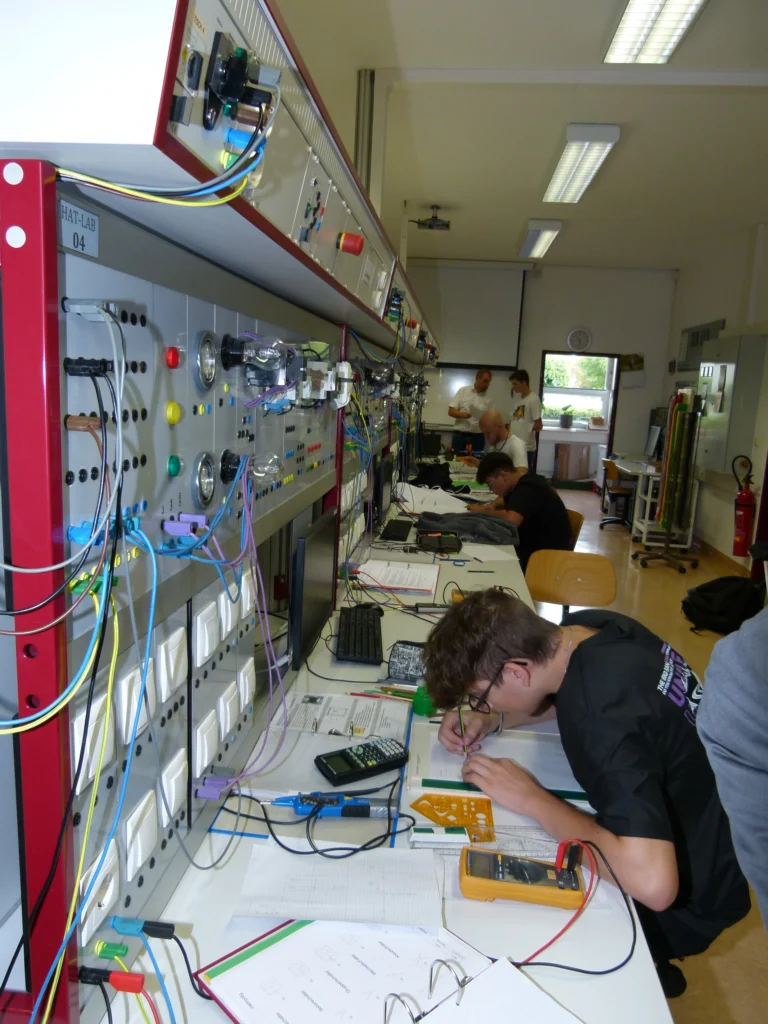

Das Problem dabei: Egal, ob Smart Home oder Photovoltaik – die meisten industriellen Produkte sind nicht wirklich labortauglich, da sie nicht für oftmaliges Auf- und Abbauen bzw. Anschließen und Abklemmen ausgelegt sind. Direktor Krammer: „Diese Probleme kennen wir schon von den Alarmanlagen oder von KNX-Tastern mit MicroSD-Karteneinsatz. Da leierte sich die Einführung viel zu schnell aus und es gab bald Kontaktfehler.“ Gerade bei der Photovoltaik ist ein Laborsetting also nur sehr schwer umsetzbar.

Währenddessen gewinnt auch der Bereich Netzwerktechnik immer mehr an Gewicht, auch wenn die Anmeldungen zu diesem Spezialmodul noch gering sind. Krammer: „Alles wird heutzutage vernetzt. WLAN ist Standard und was hier dahinter steckt wird dann nicht nur im Spezialmodul gelehrt, sondern auch in den Hauptmodulen angerissen.“

Es gibt natürlich Laborausstatter, die solche hochtechnische Gerätschaften praxisgerecht anbieten „… die Preislage ist jedoch exorbitant hoch, sodass der Schulerhalter eine Anschaffung verweigert. Und in diesem Spagat befinden wir uns jetzt.“ Diese Geräte werden vor allem für die Spezialmodule benötigt werden (und damit nur fünf Wochen pro Jahr genutzt) – darunter leidet das Preis-/Leistungsverhältnis. Erschwerend kommt dazu, dass sich die Elektrotechnik rasant entwickelt. Könnte man vielleicht versuchen, die Laborausstattung gemeinsam mit anderen Berufsschulen zu nutzen? Georg Krammer: „Das wäre eine gute Idee, aber da gibt es leider zu viele Terminprobleme.“

Auch wenn die Industrie die Ausbildung mit Geräten lobenswerterweise unterstützt, bei der großen Anzahl an Verbrauchsmaterial kann aber nicht alles kostenlos sein. Auch von der Innung, die auch laut Berufsschuldirektor einen sehr großen Fokus auf gute Ausbildung legt, gibt es immer wieder Unterstützung bei Messgeräten und ähnlichen Produkten, die länger nutzbar sind. Apropos länger nutzbar: Wie problematisch das sein kann, sieht man bei der Sicherheitstechnik (Alarmanlagen), die komplett weggefallen ist. Krammer: „Da haben wir Investitionen getätigt, aber der Beruf ist aufgelassen. Was machen wir jetzt mit den Dingen?“

Lehrerfortbildung: Viel Eigeninitiative, wenig Budget

„Aufgrund der neuen Technologien wurde das neue Lehrbild kräftig aufgerüstet. Da hat sich gewaltig viel getan“. Was Bernhard Pabinger und Wolfgang Reiter vom Arbeitsausschuss Aus- und Weiterbildung im Beitrag „Elektriker: Der Zukunftsberuf“ schon angedeutet haben, müssen die Fachlehrer „ausbaden“. Da ist z.B. das Vorschriftenwesen (auch die Berufsschulen müssen alle Normen kaufen), wo auch Lehrer mit großem Zeitaufwand am Ball bleiben müssen.

Die richtigen und leistbaren Ausstattungen zu finden ist unsere Herausforderung – das braucht Zeit und Geld.

Georg Krammer, Direktor der Berufsschule Oberwart

Und natürlich der stetige und rasche Fortschritt der Technologien, speziell durch die Digitalisierung. Auch hier ist das Budget der Berufsschulen für Seminare sehr beschränkt. Im österreichweiten Lehrerkollegium wird versucht kostengünstige, finanziell stemmbare Schulungen mit guten Vortragenden aufzustellen. Krammer: „Von Seiten der Schulleiter für Elektrotechnik, Mechatronik und IT gibt es jährlich ein dreitägiges Treffen wo wir uns auch über die Herausforderungen der Ausbildung austauschen.“ Und darauf ist der Berufsschuldirektor besonders stolz: „Wir haben sehr motivierte Lehrer.“

Auch bei der Ausbildung vernetzt denken

Das zweijährige Grundlagenmodul ist die Basis der Ausbildung. „Da tut sich außer den Veränderungen bei Vorschriften wenig“, zeigt Krammer auf. „Die Kunst ist jedoch, diese Grundlagen dann in unterschiedlichen Aufgabenstellungen wieder anzuwenden.“ Als Beispiel nennt der Direktor das Ohmsche Gesetz. „Das sind einfach drei Größen, die miteinander in Bezug stehen und eigentlich recht einfach zu rechnen sind. Doch später, etwa bei der Überprüfung von Anlagen, da muss der Lehrling in der Lage sein, die verschiedenen Werte zu definieren und auf das Projekt umzulegen.“

Elektrotechnik sei von der Vielfalt her einer der schwierigsten Berufe, betont Krammer. „Vernetztes Denken muss man lernen. Um den Schüler nahe zu bringen, wie ich zu Lösungen komme, versuche ich ihnen meine Gedankenschritte zu beschreiben und aufzuzeigen welch große Rolle das Grundlagenwissen dabei spielt.“

Die Zukunft ist elektrisch

Elektrotechnik fällt unter den Bereich „Green Jobs“. Das verstärkt die Nachfrage bei den Jugendlichen, da sie in ihrem Tun bzw. Lernen einen Sinn sehen. „Zugleich werden heutzutage Fachkräfte vom Netzausbau bis zur Gebäudetechnik gesucht. Da erkennen die Jugendlichen auch Zukunftssicherheit“, weiß Georg Krammer. „Es stehen ihnen alle Türen und Tore offen. Wie man übrigens auch beim Lehrpersonal sieht, das vielfach auch selbst aus der Lehre kommt. Wichtig ist aber auch Eigeninitiative und die Lust auf ständige Weiterbildung.“

Selbst wenn bei der jüngeren Generation Grundlagen aus den Schulen fehlen, die man in der Berufsschule auszugleichen versucht, tendenziell sieht der Direktor im Burgenland drei Blöcke: Etwa 20-25 Prozent sind gute, leistungsorientierte Schüler, etwa 10-20 Prozent liegen am anderen Ende der Skala – ihnen fehlen einfach viele Grundlagen. Der Rest ist der klassische Mittelbau, ein durchschnittlicher Schüler, der vielleicht auch nur die klassischen Tätigkeiten ausführt.

Die typische Ausbildung im Burgenland sind Grundmodul sowie Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik, oft gefolgt vom Spezialmodul „Smart Home“ und immer stärker „Erneuerbare Energien & Elektromobilität“. Gebäudetechnik mit HLK-Spezialisierung sei im Burgenland nicht sonderlich gefragt, weiß Krammer: „Es wird bei uns daher bis jetzt auch nicht angeboten. Steigt irgendwann die Nachfrage, werden wir uns auch damit beschäftigen.“ Auf die Vernetzung durch intelligente Gebäudetechnik wird schon im Hauptmodul eingegangen – auch mit HLK und erneuerbaren Energien sowie Wärmepumpen, jedoch nicht auf spezielle Klimatisierungen und Lüftungen.

Ausbildung ist Basis für ständige Weiterbildung

Für Berufsschuldirektor Krammer ist klar: „Bei all diesen Themen muss man sich als Elektrotechniker sowieso ständig weiterbilden.“ In vielen Bereichen vermittle die Schule Grundwissen und Funktionsweise „…, aber zum Parametrieren der Geräte benötigt man das Produktwissen, dass die jeweiligen Hersteller zur Verfügung stellen. Wir setzen da in der Ausbildung eher auf jene Marken, die am Markt am stärksten vertreten sind.“ Um in die Tiefe zu gehen sei dann die Weiterbildung im Unternehmen gefragt, ebenso wie das Einfühlungsvermögen des Elektrotechnikers in die Funktionsweise eines Systems, um dann von einem Hersteller zum anderen zu interpolieren.

Für Georg Krammer ist die Lehre das Eintrittsticket in die Berufswelt, die so intensiv ist, dass man als Berufsschule nur die Grundlagen vermitteln kann – auch bei den Spezialmodulen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt aber auf dem Thema Sicherheit – betriebssichere Elektroinstallationen zu schaffen und zu überprüfen. „Das Hauptaugenmerk unseres Tuns ist die Vermeidung von Bränden und dass keine Personen zu Schaden kommen.“ Darauf setzt man auf und bietet dann die Visionen der technischen Innovationen und Vielfalt, wo sich ein Gebäude selbständig steuern kann. Krammer: „Facharbeiter benötigen einfach eine solide Basis – die bieten wir, damit die Absolventen dann die tiefergehenden Weiterbildungen schaffen können.“

KI wird auch Elektrotechnik verändern

Auf ein Thema wollte Direktor Krammer zum Abschluss bewusst hinweisen: die Künstliche Intelligenz (KI). „Das wird sicher auf uns zukommen und unseren Beruf verändern. Wie, ist noch nicht ganz klar, denn wir wissen nicht, in welche Richtung es gehen wird.“ Krammer sieht sie eher als Chance, denn als Bedrohung und vergleicht KI mit den Anfängen des Internets bzw. den Anfängen von Google. Er betont jedoch: „Bei diesen Veränderungen ist kritisches Denken notwendig – da sind wir alle als Gesellschaft gefordert. Wir dürfen uns nicht von irgendwelchen Algorithmen in die Irre führen und überrollen lassen. Das wird die große Kunst sein.“

In den nächsten drei bis fünf Jahren werde es einiges an Veränderungen und Umwälzungen geben, vermutet Krammer. Die große Gefahr liegt auch darin, dass es immer wieder um Dinge geht, von denen man zu wenig weiß – und eine selbstbewusste KI Antworten gibt, die einfach falsch sind. Krammer: „Hier muss das Gefühl entwickelt werden, kann das passen oder nicht?“ Der Pädagoge sieht da Schulungsbedarf bei allen, Lehrern und Schülern, wobei es weniger darum geht, zu schulen als um gesunden Menschenverstand „… glaub nicht alles, was du siehst und hörst.“

Abschließend verweist Krammer dazu auf das im Zuge der 21. Century Skills entwickelte 4K-Modell: „Kommunikation, Kollaboration bzw. Kooperation, Kreativität sowie Kritisches Denken und Problemlösung“ werden dabei als entscheidend für den Erfolg in der heutigen schnelllebigen und sich ständig verändernden Welt angesehen.